須恵器とは?

須恵器(すえき 図1)は、高い温度で、しかも酸素の少ない状態で焼かれるため、硬質で灰色を呈しています。その製作技術の起源は中国や朝鮮半島にあり、日本には5世紀前半に朝鮮半島から伝えられたと考えられています。須恵器は、古墳時代に始まり平安時代以降も作られ続け、土師器とともに実に長い間にわたって使われました。

須恵器の製作技術 の特徴としては、第一にロクロ(轆轤 図2)を使用して作るということが挙げられます。

ロクロとは現在の陶芸でも用いられる回転する台のことで、その台に粘土をのせて回転させることによって、器を形作ったり、その細部を整えたりすることができます。

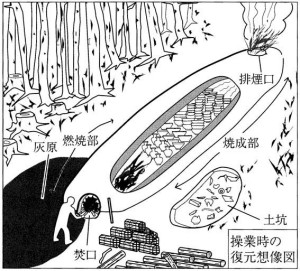

第二の特徴は、窖窯(あながま 図3)と呼ばれる窯で焼成されるということです。窖窯は、丘陵の斜面を利用して、一般には長いトンネル状になっています。ロクロも窖窯も、いずれも、それまでの日本にはなかった技術でした。須恵器によって、現在に通じる焼き物の基本要素が成立したことになり、それは日本における窯業技術の歴史のなかでは非常に大きな画期となる出来事だったといえます。

須恵器の生産は、古墳時代の中ころには、大阪府南部の陶邑窯(すえむらよう 図4)と呼ばれている生産地が最大で、中心的な役割を果たしていました。古墳時代の後半あるいは飛鳥時代になると、全国各地に須恵器の生産地は広がっていきます。そして、須恵器は多くの人々によって用いられることになります。ただし、奈良時代までの最大の須恵器生産地は、やはり陶邑窯でした。ところが、平安時代になると、陶邑窯の須恵器生産は衰退し、西日本など他の多くの須恵器窯も生産をおこなわなくなっていき、いくつかの限られた産地で集中的に須恵器を生産するようになります。近畿地方で、陶邑窯に代わって、都などに大量の須恵器を供給したのが、京都の篠窯(図4)です。この篠窯も平安時代の終わりころには、須恵器生産が衰退し、近畿地方では兵庫県南部の播磨が、その役割を引き継いでいきます。

須恵器の器形には、食物を盛る坏(つき)などの食膳具や、水や酒などを保管したり貯蔵したりする壺(つぼ)や甕(かめ)、食物を調理したりする際に用いる鉢(はち)などがあり、さらには硬質であることが望まれる墨を磨(す)るための硯(すずり)なども須恵器で作られました。これらの須恵器は、時に「まつりごと」の際の器として、時には日常の食器や貯蔵用の器などとして、多くの人々に愛用された焼き物でした。

緑釉陶器とは?

緑釉陶器(りょくゆうとうき)とは、光沢のある緑色のガラス化した釉薬(ゆうやく、うわぐすり)が表面にほどこされた陶器です。奈良三彩(ならさんさい 図5)から引き続く技術を用いて、平安時代に焼かれていました。 この緑釉陶器に用いられる釉薬は、鉛(珪酸鉛、けいさんなまり)を基本としたものです。まずは、焼き物の本体である素地(そじ)を一度、窯で焼成します。その後に、鉛を主成分とする釉薬を表面に塗って、再度焼成します。

焼成時に高温になりすぎると釉薬がそこなわれ、逆に低すぎるとガラス質にならないため、鉛の釉薬が溶ける800度程度の温度にする必要があります。このように、緑釉陶器(図6)は釉薬として鉛などの特別な原料を用いており、また温度調節をしながら2度焼くことも必要なため、平安時代ではもっとも高度な技術を要する、高級な焼き物でした。

平安時代の緑釉陶器は、主に4つの地域(京都府南部付近、愛知・岐阜県、滋賀県(図7)、山口県)で作られ、都や全国各地へと運ばれていたことが知られています。京都府では、京都市北郊の洛北(らくほく)窯、同じく京都市西郊の洛西(らくさい)窯、洛西窯から西に山を越えた亀岡市の篠(しの)窯があります。

洛北では、平安京に都がうつってきた当初から須恵器や緑釉陶器などの生産をしていましたが、それにおくれて洛西でも9世紀中頃に緑釉陶器の生産が始まります。篠窯は、9世紀末頃に緑釉陶器を焼きはじめ、京都周辺の緑釉陶器の生産地では最も始まるのが遅いのですが、10世紀には京都周辺でもっとも盛んに緑釉陶器を生産する地域になります。

《参考文献》

大阪大学考古学研究室篠窯調査団2012『篠窯跡群大谷3号窯の研究』真陽社(図3)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 2004 『青と白への憧憬-施釉陶器がもたらされた場所-』(図5)

潮見浩 1988 『図解 技術の考古学』(図2)

群馬県立歴史博物館 1990 『第35回企画・特別展 藤ノ木古墳と東国の古墳文化』(図3)

国立歴史民俗博物館 1998 『陶磁器の文化史』(図5・図6)

青木美智男他12名 2004 『日本史B』 三省堂

正進社 『新中学総合歴史 地図/年表/資料』(図1・2)