本日は、雨天により室内作業になりました。

主な作業内容は、先日までおこなってきた測量調査のチェックや

国土座標などの計算です。

新しい成果があがったわけではないので、

この機会に

”どうして発掘調査で、お墓や住居のカタチがわかるのか”といった

よくある疑問にお答えしたいとおもいます。

まず、考古学で使う用語を整理してみましょう!

遺構:遺跡の中にある不動産的な痕跡。たとえば住居址、土坑、お墓など

遺物:遺構に埋没している動産的なモノ。土器、石斧や鏡などの道具。

基本的にこのように呼び分けることができます。

それでは、発掘をしている時、どうやって遺構がわかるのでしょうか。

実は、土がその鍵を握っています。

土は、長い年月を経て堆積しています。

ほこりが積もるように堆積する場合もあれば、大雨で土砂が流れて堆積する場合もあります。

このように様々な条件の下で堆積作用がおこるので、土の色やたまり方が異なってみえるのです。

同じ特徴がある土のまとまりを「土層」といいます。

基本的には最上層の土層を剥いだら、一昔前の土層が現れ、さらに掘り下げれば、より昔へ溯ることが出来ます。

まるでタイム・マシーンのように・・・

ただし、土層は自然に堆積するだけでなく、ゴミ穴を掘ってゴミを捨てたり、土を盛って建物の基礎としたりするなど、人為的な作用によって堆積する場合もあります。

人為的な堆積と自然堆積が織り交ざって、遺跡は形成されるのです。

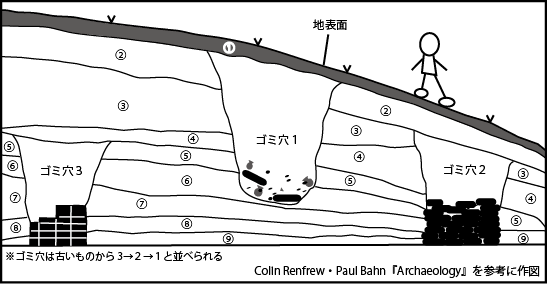

図を見ながら詳しく説明しましょう。

下の図は、地面を垂直にカットした様子を示しています。

黒い地表面を掘り下げると

地層②にゴミ穴1が埋まった土がみつかり、

地層②を取り除くとゴミ穴3を掘った痕跡が土層③のなかに発見できます。

このように発掘をすると、上下関係に基づいて遺構から出てくる遺物の相対年代も分かります。層が乱れていなければ、同じ層から出てくる遺物は、(基本的に)同時代に埋もれた可能性が高いのです。

では、土層のなかにどうやって遺構がみつかるのでしょうか?

一例をあげましょう。

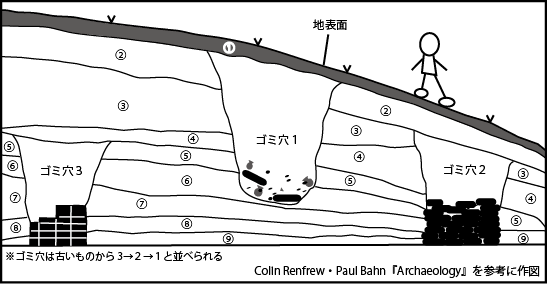

下の写真は昨年まで大阪大学考古学研究室が発掘した

長尾山古墳の埋葬施設(遺体を埋葬したところ)を調査しているときの写真です。

(長尾山古墳の調査成果については、こちらをご覧ください

→http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/hpnagaoyama2011/index2011.htm)

2.jpg)

緑色の線の内外で土の色がちがうことがわかるとおもいます。

緑色の線は、埋葬のために掘りこんだ大きな墓あなの線で

内側は埋葬後、墓あなを埋めた際の土です。

このように土の違いを平面的に見極め、

どのように堆積しているのかを垂直方向に確かめながら

どのような遺構が埋蔵されているのかということを調べてゆくのです。

長尾山古墳の調査では未盗掘の埋葬施設が発見できました。

今年はどういった遺構が発見できるでしょうか。

今回の調査は毎週日曜日が休みです。

明日はゆっくり力を蓄えて、

また月曜日から新しい発見を求めて頑張りたいと思います(T&J)。

2.jpg)